Webマーケティング2021.03.31

目次

コンテンツマーケティングは、比較的新しいマーケティングの手法です。そのため、実施してみたいけれどどんな風に取り組めば良いのかわからない、という人も多いでしょう。コンテンツマーケティングを適切に行うことで、ビジネスチャンスの拡大や売上の向上が狙えます。

そこで今回は、コンテンツマーケティングの基本的な意味や取り組み方についてまとめました。コンテンツマーケティングにこれから取り組みたいと考えている人はぜひ読んでみてください。

コンテンツマーケティングの意味とは?簡単に解説

そもそも、コンテンツマーケティングとはいったいどういう意味なのでしょうか?コンテンツマーケティングについて知るために、まずは大枠を理解しておきましょう。

コンテンツマーケティングの定義

コンテンツマーケティングがどのようなものなのかを一言で言い表すのは、簡単ではありません。まず、言葉を分解して考えてみましょう。

「コンテンツ」というのは、主にデジタルでやりとりされる情報の中身、「マーケティング」は、消費者のニーズを踏まえたうえで、それを叶えるために行う企業活動を指す言葉です。

つまり、コンテンツマーケティングとは、消費者のニーズを叶えるための情報をデジタルで発信することで、消費者との結びつきを強め、企業の利益に結びつけていくという戦略的な営業手法を指します。

このときの「コンテンツ」について、具体的な定義はありません。

自社で作成しているWebメディアを利用することもありますし、SNSを使ってコンテンツマーケティングを行うことも可能です。

また、ブログやメールマガジン、You Tubeなどを使って情報発信することもあるでしょう。

消費者のニーズを満たし、最終的な自社の利益を目指すために行われる情報発信であれば、どのようなメディアを使っていても「コンテンツマーケティング」ということになります。

| 【コンテンツの種類】 記事・メルマガ・動画・画像・図形・SNS・ホワイトペーパー・アニメーション・音声・音楽・ニュース・電子書籍 など… |

広告とコンテンツマーケティングの違い

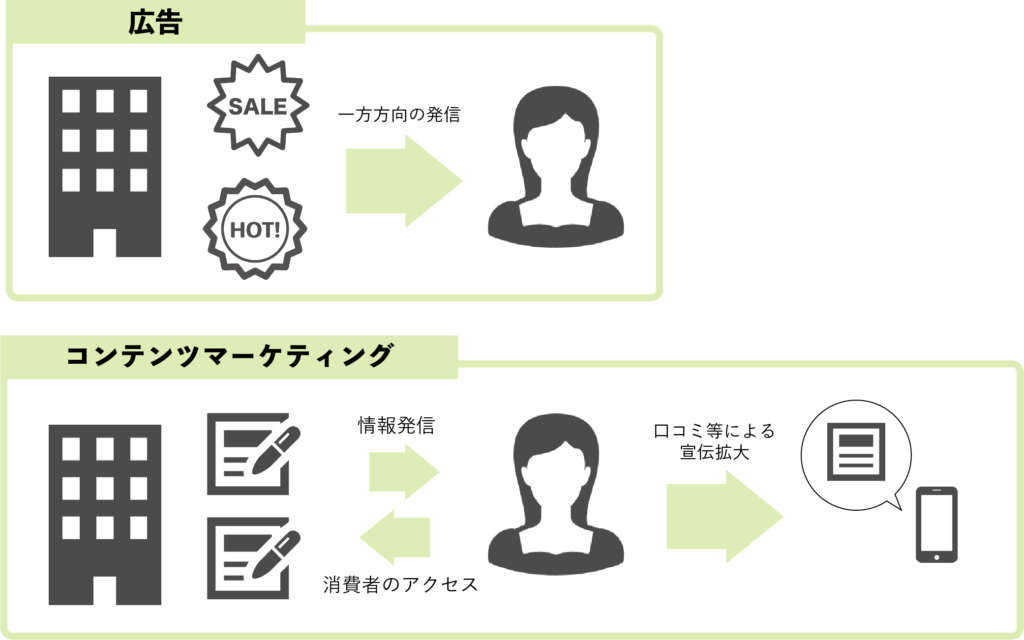

消費者に対する働きかけの方法には「広告」もあります。広告とコンテンツマーケティングの大きな違いは、働きかけの方向が一方向か、双方向か、という点です。

広告には、テレビCMやポスター、チラシといった従来のもののほか、インターネットのバナー広告や動画広告のようなデジタル広告もあります。

しかし、どのような種類の広告でも、広告というのは企業から消費者に対する発信でしかありません。

また、この時発信される内容は、あくまでも企業が宣伝したい製品やサービスについてです。

一方、コンテンツマーケティングでは、企業は自社製品を売り込むことではなく、消費者にとって有益な情報を発信することに重きを置きます。

企業が情報を発信し、それについて知りたい消費者がアクセスするという双方向のつながりを持つことが、コンテンツマーケティングの特徴です。

また、コンテンツマーケティングには、リアルタイムでのスピーディな発信が可能であるというメリットもあります。

時節に合った、今まさに消費者が欲しいと思っている情報を適切に発信することで、より消費者から好感を抱いてもらいやすくなるでしょう。

なお、コンテンツマーケティングでは、消費者との接点を新たに作り出すことだけでなく、継続して持ち続けることも重視されます。

新規顧客の獲得とリピーターの獲得、さらに、リピーターからの口コミによる宣伝拡大までをまとめて行えるのが、コンテンツマーケティングの強みです。

《コンテンツマーケティングの流れ》

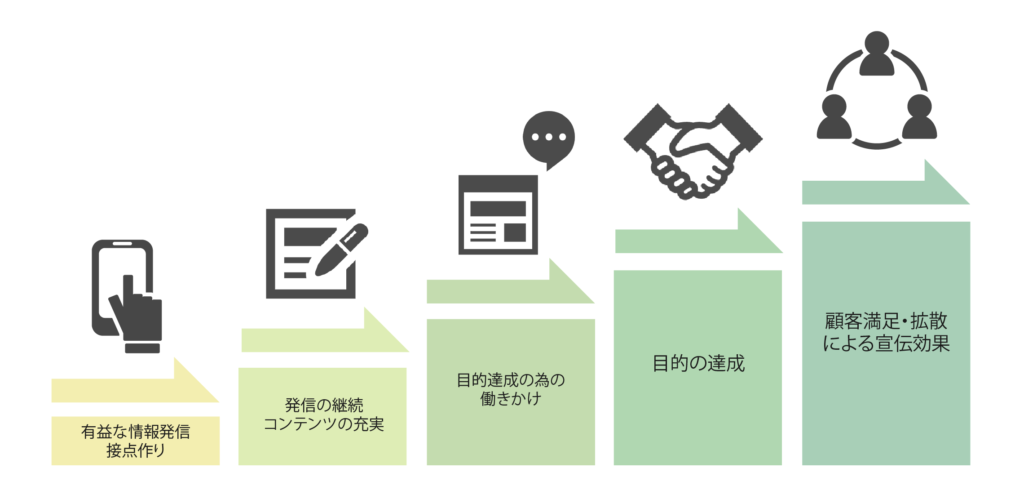

- 消費者にとって有益な情報を発信することで、接点を作る

- コンテンツの発信を継続したり、コンテンツを充実させることで接点を強める

- コンテンツマーケティングの目的(商品購入やサービス申し込み等、それぞれの企業によって個別に設定される)を達成させるための働きかけを行う

- 目的を達成する

- 消費者に満足してもらい、SNS等で拡散してもらうことで口コミの宣伝効果を得る

コンテンツマーケティングとコンテンツSEOの違い

コンテンツマーケティングについて調べていると、コンテンツSEOという言葉に出会うことがあります。

コンテンツマーケティングとコンテンツSEOは、同じような文脈で使われることもありますが、言葉の意味は異なっています。

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングは、前述の通り、消費者の求めるコンテンツを作成し、情報発信をすることで消費者との接点を深めていく方法です。

そのためのコンテンツの種類や手法に決まりはありません。

どのようなコンテンツを使い、どんな風に発信をしたとしても、消費者目線に立って情報発信を行い、自社の利益に結びつけていくことを目指すのであれば、コンテンツマーケティングであるといえるでしょう。

つまり、コンテンツマーケティングとは、決まったあるひとつの手法を指す言葉ではなく、「情報発信によるマーケティング」という考え方を指す言葉なのです。

コンテンツSEO

「SEO」は、日本語訳すると「検索エンジン最適化」となります。検索エンジンは、GoogleやYahoo!といった、Webコンテンツを検索するためのサービスのことです。

SEOは、こうした検索エンジンを使用して消費者が検索をした時に、できるだけ検索結果の上位に自社のページが表示されるようにするための施策を示します。

検索エンジンで自社のコンテンツを上位に表示させる方法には、サイトの構成の見直しやタグの使い方を工夫するといった技術的なやり方と、コンテンツの内容そのものを見直す方法があります。

コンテンツSEOというのは、コンテンツの内容を工夫することでSEO対策を行うことです。

SEO対策を行えば、それだけ消費者との接点も持ちやすくなります。

つまり、コンテンツSEOは、コンテンツマーケティングの手法のひとつだといえます。

コンテンツマーケティングは「嫌われない広告」の代名詞

従来の広告手法は、企業側が、伝えたいことを一方的に発信するものでした。

しかし、商材や個人の好みが多様化した現代では、このような「プッシュ型」のアプローチは疎ましく思われることも多いものです。

「広告は鬱陶しいもの」「ない方がいい」という考えを持つ人が多いのは、こうしたプッシュ型の広告に消費者がうんざりしているからだといえるでしょう。

一方、コンテンツマーケティングは、消費者側から必要な情報を検索してコンテンツにアクセスする「プル型」のアプローチ方法です。

そのため、コンテンツマーケティングでは、企業が伝えたいことではなく、消費者が必要としている情報を積極的に発信し、コンテンツのファンを作ることを目指します。

消費者のニーズに応える有益なコンテンツを発信すれば、消費者は自分からコンテンツを求め、情報を手に入れるためのアクションを起こしてくれます。

その結果、必要な情報が得られれば、消費者は満足し、コンテンツに好感を抱いてくれるでしょう。

コンテンツマーケティングは、このように、顧客満足を得やすく、不満を抱かれにくい広告手法です。

コンテンツマーケティングの必要性

コンテンツマーケティングという言葉が日本でも知られ始めたのは、2014年頃の話です。まだ歴史の浅いコンテンツマーケティングですが、すでに多くの企業がコンテンツマーケティングを行っています。

これは、それだけ宣伝効果が高く、必要性が認められているからでしょう。企業がコンテンツマーケティングを行う必要性はどこにあるのか、4つの理由をご説明します。

情報が溢れ売り込み型が難しくなった

テレビやインターネット、雑誌、駅や電車内の掲示物、ビルの大型ビジョンなど、毎日の暮らしを送る中では、数多くの情報と接することになります。

以前は、新しいニュースは新聞やラジオでしか知ることができませんでしたが、今はリアルタイムでインターネット上に情報が流れます。

こうした情報化社会の中では、企業側が一生懸命情報発信をしても、それ以外の多くの情報の中に埋もれてしまい、なかなか消費者に届かないという問題が起こります。

1日に目にする情報が5個しかなければ、多くの人がそのすべてを目にし、意識に留めるでしょう。

しかし、これが5000個となると、同じように記憶に残してもらうことは難しくなります。

情報の絶対量が少なかった頃と比べると、売り込み型の広告による成果は上がりにくくなっているといえるでしょう。

消費者の広告疲れ

広告の絶対量が増えるということは、それだけ、人々が日々多くの広告に触れているということになります。

情報は、適量であれば知的好奇心を満たし、日々を充実させてくれるものですが、量が多すぎると疲弊の原因になります。

自分にとって興味がない数多くの広告にさらされ続けると、その中から役に立つ情報を探そうという気持ちも薄れていってしまいます。

そこで、消費者は広告の中から必要な情報を集めるのではなく、自分にとって必要な情報に直接アクセスするようになるという行動変容を起こします。

上記は、日本国内におけるインターネットのアクセス数のランキングです。

1、3、5、9位が情報を検索するための検索エンジン、7位も情報を検索できる百科事典、4位と6位は欲しいものを検索できるショッピングサイトとなっています。

この結果からも、多くの消費者が、自分の必要な情報を検索して自ら手に入れに行く傾向が強いことが見て取れるでしょう。

だからこそ、消費者が自ら訪問したくなるようなコンテンツを作成する必要があります。

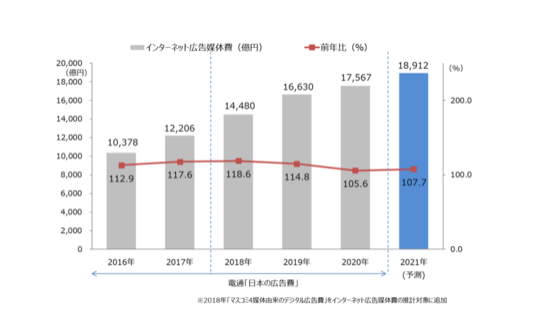

インターネット広告費の高騰

インターネット上には、バナー広告や動画広告といった広告も多く掲載されています。こうしたインターネット広告は、インターネットの普及に伴い、急速に需要を伸ばしています。

しかし、インターネット広告を出稿するための費用は高額であり、しかも、適した方法を選択できないと期待したほどの費用対効果が出ないこともあります。

広告手法や内容を提案してくれるインターネット広告専門の広告代理店などもありますが、こうした代理店を利用すれば、費用はさらに高額になってしまいます。

一方、コンテンツマーケティングは、自社でコンテンツを用意すれば、費用を抑えて運用することも十分可能です。

インターネットを活用して宣伝をしたいが、インターネット広告を出すほどのコストをかけられない場合にも適しているといえるでしょう。

LTVの最大化に役立つ

LTVというのは、Lifetime Valueの頭文字をとった言葉で、ひとりの顧客が、生涯の間に企業にもたらす価値を意味します。

コンテンツマーケティングを行うことで、消費者が企業やコンテンツのファンになってくれれば、継続的な関係を結びやすくなります。

そのため、自然とLTVも最大化できるのです。

ただし、そのためには、コンテンツマーケティングを継続して行う必要があります。コンテンツマーケティングを行おうとしてブログを作成したものの、結局数回しか投稿せずに立ち消えになってしまうケースは珍しくありません。

しかし、これではコンテンツマーケティングの成果を得ることはできないでしょう。

コンテンツマーケティングを継続して行い、顧客とのつながりを深めていくための施策を取ったり、魅力的な有料コンテンツで継続的に利益を得られる仕組みを作ったりすることが、LTVの最大化につながります。

企業ホームページにおけるコンテンツマーケティング取り組みの目的

自社のホームページを作成することは、コンテンツマーケティングを行う上で有効な手段のひとつだといえるでしょう。

自社で作成しているホームページであれば、自由度も高く、デザインや内容にもこだわったコンテンツを作成できますし、多くの情報を継続的に提供する上でも活用しやすいでしょう。

消費者との接点も作りやすくなります。

また、企業ホームページに、自社が運営しているSNSアカウントへのリンクを貼ったり、メールマガジンの登録フォームをつけたりすることで、ほかのコンテンツへ消費者を誘導できます。

複数のコンテンツを使って消費者とのつながりを持つことは、より強固な関係性を結ぶことにもつながりますし、SNSでの拡散等も期待できます。

コンテンツマーケティングが企業に与える効果とは

自社のホームページで作成したコンテンツは、削除しない限り消えないため、消費者に対して継続的に情報を提供し続けることができます。

消費者と長期的なつながりが生まれるので消費者を企業や企業が発信しているコンテンツのファンにすることもできるでしょう。

ファンは、好きなものに対してお金や時間を使ってくれるものです。

企業やコンテンツのファンを多く作れれば作れるほど、特別な宣伝を行わなくても売上アップが期待できるようになります。

また、ファンが自分の周囲やSNSで好きなものについて発信してくれれば、口コミによる集客効果も期待できるでしょう。

こうした効果は、自社のホームページのコンテンツを使い、魅力的なコンテンツを長期的に発信し続けることで得られるものです。

どれほど魅力的な広告を作ったとしても、従来の広告手法では、広告を出している一定の期間しか消費者の目に留まりません。

これでは、継続的な売上アップを見込むことはできませんし、消費者にファンになってもらうのも難しいでしょう。

コンテンツマーケティングに取り組むことで得られる価値

自社のホームページによるコンテンツマーケティングは、企業のブランディング戦略や、ビジネス成果の獲得に役立てることができます。

そのためには、ただなんとなくコンテンツを作って情報を発信するのではなく、戦略的なホームページ運用を行う必要があります。

ブランディングの効果

コンテンツマーケティングを行い、消費者の認知が進むと、企業や製品の名前を覚えてもらえたり、好意的な印象を持ってもらえるようになります。

また、自社の打ち出したいイメージに合わせたコンテンツを作成することで、特定のターゲット層に対して強くアピールすることもできるでしょう。

これは、ブランディングを行う上での大きなメリットです。

ただし、これはコンテンツ制作を戦略的に行った場合の効果です。

ブランディングの効果を得るためには、自社の製品や企業について、どのようなイメージを持ってもらいたいのか、しっかりブランド戦略を練った上で、それに即したコンテンツマーケティングを行わなければいけません。

ビジネス成果の獲得

ここまでに繰り返し申し上げてきた通り、コンテンツマーケティングには、消費者とのつながりを持ち、消費者をファンにできるメリットがあります。

しかし、企業活動としてコンテンツマーケティングを行う以上、ファンを増やすことが最終的な目標ではありません。

企業は、自社の設定した目的のためにコンテンツマーケティングを行います。

その目的とは、最終的には売上アップということになるでしょう。

とはいえ、コンテンツマーケティングを売上に直結させるのは簡単ではありません。

中にはそういう事例もありますが、あまり直接的に自社製品の宣伝や売り込みをアピールすると「なんだ、広告か」と思われてしまう可能性もあります。

そこで、コンテンツマーケティングの目的を「顧客と接点を持つ」「確度の高い見込み顧客リストを手に入れる」などに設定するケースがあります。

コンテンツのファンになって会員登録をしてもらえれば、そのリストがそのまま見込み顧客のリストになりますし、消費者と接点を持っておけば、将来的にその人が自社の取り扱い製品を必要とした時に選んでもらえる可能性が高まります。

コンテンツマーケティングで獲得できるビジネスの効果は、このように、「短期間で急激に売上が伸びる」というものではない場合もあります。

しかし、それでも、長期的に継続し、効果測定を行って改善していくことで、着実に成果を上げていくことができます。

コンテンツマーケティングで扱うさまざまなコンテンツの種類

コンテンツマーケティングでは、さまざまなコンテンツを発信することで消費者との接点を作ることになります。

このコンテンツには多くの種類があり、ひとつだけを使ってマーケティングを行うこともあれば、複数種類のコンテンツを複合したマーケティング戦略をとることもあります。

コンテンツマーケティングに活用できるコンテンツの種類について、代表的なものをご紹介します。

そもそも「コンテンツ」とは何かを知ろう

そもそも、コンテンツというのは、「中身」という意味の言葉ですが、最近では、「情報の中身」という意味で使われることが多くなっています。

「このWebサイトはコンテンツが充実している」といった場合、多くの人が「たくさん情報が載っていたり、見るところが多いWebサイトなんだろうな」という印象を抱くでしょう。

「コンテンツとは何か」と改めて質問されるとはっきり説明しにくくても、イメージとしては正しく理解されている場合が多いと考えられます。

なお、コンテンツマーケティングにおいて「コンテンツ」といった場合は、特にデジタルで発信される情報を指す場合が多くなっています。

ブログやSNSといったメディアを介して発信される情報全般が「コンテンツ」です。

コンテンツマーケティングで取り扱う主なコンテンツ

コンテンツマーケティングを行う際は、さまざまなメディアを活用してコンテンツを発信することになります。そこで、コンテンツマーケティングに活用できる主なメディアについて特長をまとめました。

ストック型のビジネスブログ記事

コンテンツマーケティングの中でも、ブログ記事は「記事をストックしていける」「検索結果に表示される」「安価で手軽」というメリットがある優れた方法です。

ワードプレスなどを利用して作る場合もありますが、無料のブログサービスに登録すれば、詳しい知識がない人でも今すぐ始めることができます。

そのため、中小企業や個人事業主の人であっても、負担を抑えてコンテンツマーケティングを行うことができます。

以下は、ブログのランキングサイトに登録されている「企業カテゴリ」のブログの上位ランキングです。

このようなランキングに登録して集客を狙うこともできますし、自社のホームページやSNSなどにリンクを貼って相互に誘導し合うこともできます。

メールマガジン

メールマガジンも、ブログのようにある程度の長文を低コストで発信できるコンテンツマーケティングの手法です。

ブログとの違いは、すでにメールアドレスを知っている、ある程度接点を持った消費者に対して発信する点と、企業側が発信したいタイミングで送ることができる点です。

HTMLメールであれば、画像やデザインにこだわったメールを配信できますし、魅力的なメールマガジンを発行すれば、サイトへの誘導や購買意欲の向上といった効果も発揮しやすくなるでしょう。

また、定期的に発行することで、既存顧客との関係性を継続的に結び、信頼性を勝ち取るためにも役立てられます。

情報発信手段として優れていてコスト負担の少ないメールマガジンは、行政でも活用されています。

以下は、外務省が発行しているメールマガジンの購読案内ページです。

自治体の中にも、防犯情報などをメールマガジンで発信しているところが多くあります。このように、メールマガジンは私企業にとどまらず、広く活用されている情報発信手段です。

動画

動画は、近年非常に注目を集めているコンテンツです。

文字で情報を追うのは面倒という人にも受け入れられやすく、楽しみながら視聴してもらえることから、コンテンツマーケティングを行う上で活用している企業も多くあります。

しかし、動画コンテンツが増加したことで、視聴してもらうためのハードルはやや高くなっているといえるでしょう。

多くのコンテンツの中で埋もれてしまわないためには、他のコンテンツと合わせて宣伝をしたり、SNSで拡散してもらえるような魅力的なコンテンツを作ったりする必要があります。

また、動画の作成は、メールマガジンやブログの作成に比べるとややハードルが高く、一定の機材やスキルを要します。

お客様の声や利用者のレビュー

特に、ECサイトや飲食店、美容院、リラクゼーションサロンなどを行う上では、お客様の声や利用者のレビューが新規顧客の獲得に大きな効果を発揮します。

こうしたコンテンツを自社のホームページなどで公開することで、利用者の安心や信頼を勝ち取りやすくなります。

また、単純な感想だけでなく、実際の導入事例や活用事例などを詳しく紹介するコンテンツを作成するのも効果的です。

このようなレビューや事例コンテンツは、それほどコストをかけなくても、購入や導入を迷う人への働きかけに大きな効果を発揮します。

しかし、その一方で、自社が作ろうとしても消費者からの声がなければ公開できない問題もあります。

レビューを記入した人にプレゼントや割引券といった特典を用意したり、事例紹介させてくれる消費者の募集をかけたりといった準備や工夫をする必要があるでしょう。

eBookやホワイトペーパーなど

eBookやホワイトペーパーは、企業のホームページなどからダウンロードするタイプの長文コンテンツです。

内容は、多くの場合消費者が抱える問題を解決したり、理解を深めたりするための客観的なデータや分析結果を記したものになっています。

eBookやホワイトペーパーの強みは、長文で理論立てた内容を説明することで、消費者に高い満足感を得てもらえる点と、データに基づいて理論的に自社の製品やサービスをPRできる点にあります。

専門性が高い内容になることも多いため、対法人向けの製品やサービスを展開している企業や、個人向けでも高額商品を扱っている企業などに適した手法です。

セミナー

実際に企業担当者の顔を見ながら同じ時間を共有するセミナーは、見込み顧客の獲得や、既存顧客との結びつきの強化に役立ちます。

また、セミナー参加者へのアンケートや申し込み情報などを獲得できるため、確度の高い見込み顧客リストづくりができるメリットもあります。

さらに、こうしたセミナーの映像を企業ホームページに掲載したり、写真やテキストで過去の実施例を公開すれば、セミナー参加へのハードルを下げたり、企業を身近に感じてもらったりできるでしょう。

ただし、ある程度の人数が参加しないと、かえって参加者に疑念を抱かれてしまう可能性もあります。参加者獲得のための施策もあわせて行う必要があるでしょう。

ビジネスブログから始めるコンテンツマーケティングがおすすめ

前述の通り、コンテンツマーケティングには多くの手法があります。

しかし、これから新たにスタートする場合は、低コストで手軽でできるブログから始めるのが良いでしょう。

CMSを用意しよう

CMSとは、IT知識が少ない人でもWebサイトやブログの構築や管理ができるツールのことです。

まったく知識がない人が利用する場合は、ある程度勉強する必要がありますが、専門性の高い担当者がいなくても、オウンドメディアやブログを構築することが十分可能です。

CMSには多くの種類がありますが、その中でも特に初心者におすすめのメジャーなツールがWordPressです。

無料で利用できるため、個人でもビジネスや趣味に活用している人が少なくありません。

WordPressとは

WordPressは、ライセンス料無料で利用できるオープンソースCMSです。

非常に有名で利用者数も多いサービスであるため、解説本や解説サイトが多く、初心者でも始めやすいメリットがあります。

テンプレートも豊富で、カスタマイズの幅も広いため、自社の希望する形のサイト構築を手軽に行えます。

ただし、カスタマイズを行うためには、ある程度HTMLなどについての知識が必要になります。

コンテンツマーケティング実践の手順と方法

ここまで、コンテンツマーケティングの基礎について説明してきました。コンテンツマーケティングについて、おおよそのイメージがついたのではないでしょうか。

そこでこの段落では、コンテンツマーケティングを実際に行う際の手順と詳しい方法について解説します。

なお、ここで紹介するのはあくまでも一例です。取扱商材や企業の状況などによって、実際の手順は変わってきます。自社に適した方法をとりましょう。

戦略の立案

コンテンツマーケティングを行う際は、実際にコンテンツを作り始める前に、戦略を立案する必要があります。

一体どのようなコンテンツを発信するつもりなのか、また、コンテンツを発信することでどんなメリットを得ようとしているのか、といったことについて検討しておきましょう。

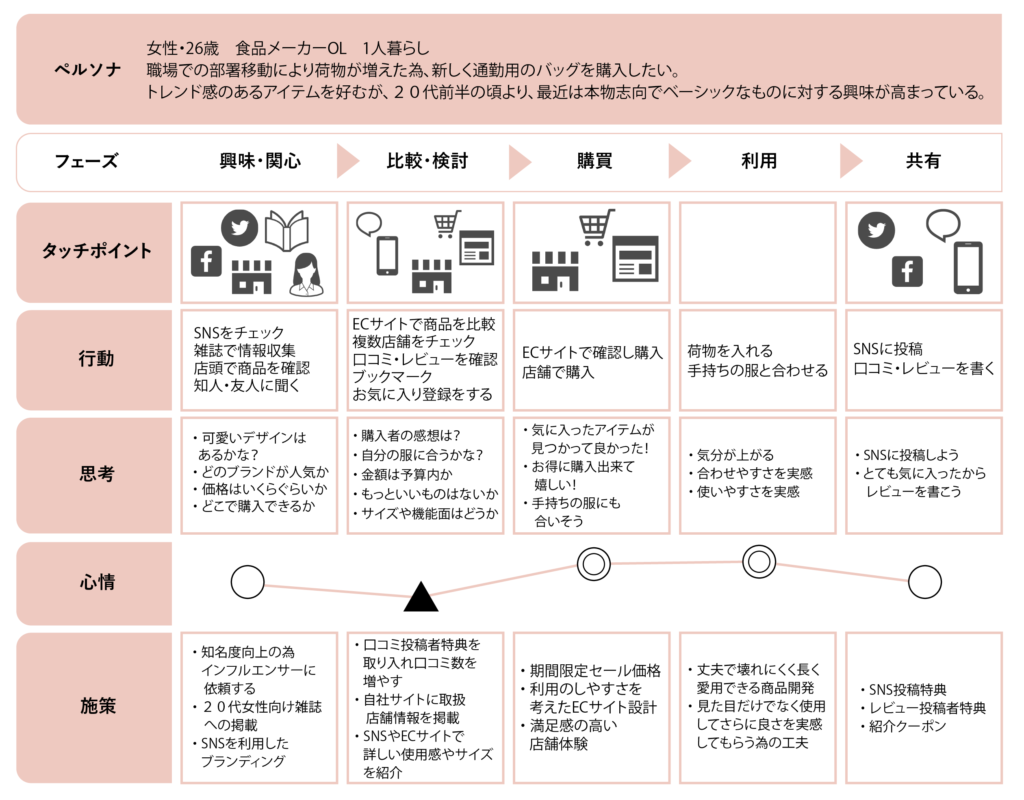

具体的には、ペルソナの設定やカスタマージャーニーマップの作成、KPIの設定、コンテンツの選定などが挙げられます。

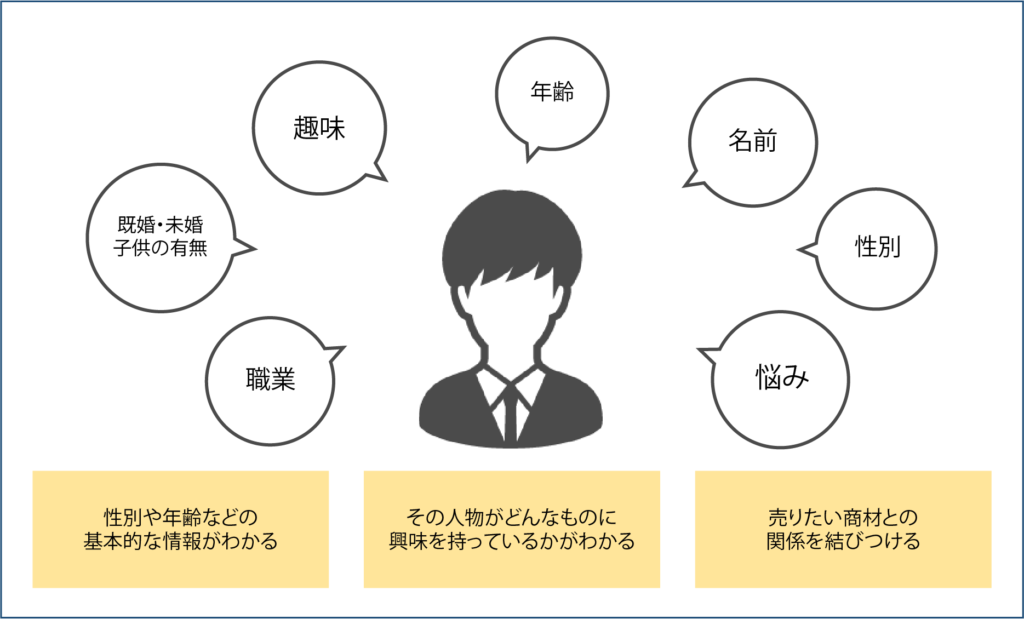

ペルソナ設定

ペルソナとは、コンテンツを閲覧することになる消費者がどのような人物なのか検討し、詳細に設定を行うことです。

ペルソナ設定を行う際は、以下の2点を意識しましょう。

- 自社がコンテンツマーケティングによって得たい顧客を想定する

- ペルソナの人物設定はできるだけ詳細に設定する

コンテンツマーケティングを行っていると、コンテンツを充実させて消費者を多く集客することばかりに目が行きがちです。

しかし、マーケティングである以上、重要なのはその後のコンバージョンに結び付けることです。

そのため、ペルソナは最終的に獲得したい顧客がどのような人物なのかに合わせて設定しましょう。

また、設定を詳細に決めれば決めるほど、具体的な行動のイメージがつきやすくなります。一見、自社製品とは関係がないと思われる部分の設定も、しっかり練っておきましょう。

カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップとは、消費者が企業と接点を持った後、どのようなプロセスで最終的な目標に到達するのかを示すものです。

ゴールは、商品の購買やリピート、ほかの顧客への口コミなどになるでしょう。

カスタマージャーニーマップを作り、それぞれの段階にいる顧客にとって適切な情報を、適したやり方で発信し、誘導していくことで、コンバージョンを獲得しやすくなります。

また、コンテンツマーケティングの施策を実施した後、効果測定をした際も、カスタマージャーニーマップがあらかじめ作られていれば、どのプロセスで顧客離れが起こっているのかを理解しやすくなります。

KPIの設定

KPIとは、コンテンツマーケティングの成果を数字で理解するための要素です。

たとえば、ホームページの閲覧数やSNSのフォロワー数、ダウンロードコンテンツのダウンロード数、メールマガジンの登録者数、商品の購入数などが挙げられます。

このような数字のうち、何を指針とするのか、また、いくつを目標とするのかを決めるのがKPI設定です。

最終的に目指すコンバージョンを得るためには、どのくらいの数字を達成すべきなのかを検討しましょう。

コンテンツの種類の確定

ブログやSNS、メールマガジン、動画といったさまざまな方法の中から、何を利用してコンテンツを発信するのかを検討します。

自社のターゲットや商材に合わせて選びましょう。複数を組み合わせて利用することで効果を高めることもできます。

コンテンツの制作

コンテンツマーケティング戦略の立案が完了したら、いよいよコンテンツの制作を行います。

どこのコンテンツに公開するのかや、どのようなコンテンツにするのかといった方向性はすでに定まっているはずなので、適したコンテンツを制作しましょう。

どのようなコンテンツを作るかにもよりますが、実際にコンテンツを制作する上では、ある程度の時間や労力が必要になります。

コンテンツマーケティング戦略とは別に、コンテンツごとの企画を立て、それに沿う形で制作を進めます。

ライターやデザイナー、イラストレーターなどと連携を取りながら作成することもあるため、スケジュール管理や綿密な認識のすり合わせが必要です。

なお、制作が完了した後は、当初定めた戦略からはずれてしまっていないか、言い回し等に不適切な部分がないか、コンプライアンスに反していないかといったチェックを行いましょう。

企業としてコンテンツを発信することになりますから、担当者の一存で出してしまうことがないようにしてください。

コンテンツの公開

予定しているメディアでコンテンツを公開します。

この時、自社のホームページ上にアップするコンテンツを作成した場合は、SEOに配慮した構造を心掛ける、訪問者数などをチェックするためのコードを埋め込んでおくといったことも合わせて行いましょう。

成果検証

コンテンツの訪問者数などをチェックするツールにはさまざまなものがありますが、自社のホームページであれば、Googleアナリティクスを用いるのが便利です。

無料で使えて、訪問者がどこからサイトに来たのか、どのページにどのくらいの時間滞在したのかといったデータを得ることができるため、コンテンツマーケティングの効果測定が簡単に行えます。

定期的に効果を測定し、それに沿って次の策を打ち出していくことが、コンテンツマーケティングの成功につながります。

コンテンツマーケティングは外注することも可能

コンテンツマーケティングは、メリットの大きい時代に適したマーケティング手法です。

しかし、期待通りの効果を上げるためには、マーケティングの知識やコンテンツ制作の知識、IT知識なども必要になります。

このようなスキルを持っていない企業が、見様見真似でコンテンツマーケティングを行っても、結局効果が上がらずに途中でやめてしまったり、惰性で続けてコストを無駄にしたりする可能性があるでしょう。

そこで役立つのが、コンテンツマーケティングの専門業者です。

知識やスキルを持った業者に依頼することで、自社の目的に合ったコンテンツを効率よく制作することができるでしょう。

どの部分をアウトソースするか決めることが重要

コンテンツマーケティングを行うためには、いくつもの段階があります。・コンテンツマーケティングの目的を決める

- ターゲットを決める

- コンテンツの種類を決める

- ターゲットに合わせた企画を考える

- コンテンツ制作を行う

- SEO施策を取る

- コンテンツを公開する

- コンテンツの管理を行う

- コンテンツの効果測定を行う

- 結果に応じた改善策を検討、実施する

さらに、コンテンツ制作にも、サイトデザインの作成や文章作成、画像の選定など、さまざまな工程が必要になります。

こうした多くの作業のすべてをアウトソースすることもできますが、外部委託する部分が増えれば増えるほど、かかる費用も高額になります。

そのため、コンテンツマーケティングの企画のみをアウトソースしたり、コンテンツ制作と公開までを依頼したりと、一部分だけをアウトソーシングして、できる部分は自社で対応するという方法もあります。

かかる費用や期待できる効果、対応できる人材の有無などを元に判断しましょう。

業者にコンテンツマーケティングを依頼した場合の費用の相場

コンテンツマーケティングをアウトソーシングした場合の費用は、依頼する内容や業者によって大きく異なります。

すでに企業のメディアを持っていて、ターゲットに適した内容のコンテンツを週に1度ほど追加でアップしてほしい、という場合であれば、10万円~15万円程度で対応してもらえる可能性が高いでしょう。

一方、これから新規でコンテンツを立ち上げ、企画立案やコンテンツ作成、効果測定などをまとめてアウトソーシングするというのであれば、初期費用だけで50万円~100万円前後、その後の運用にも、毎月数十万円かかってくると予想されます。

とはいえ、具体的な費用は、業者や依頼内容による違いが非常に大きくなっています。

外注を検討している場合は、数社に見積もりを出してもらって、相場を確認しましょう。

適切な方法でコンテンツマーケティングを取り入れよう

コンテンツマーケティングは、安価で気軽に始められる上に、高い効果を継続的に発揮することも可能な宣伝手法です。

消費者からの反感も買いにくく、企業とユーザー双方にとってメリットのある方法ですから、積極的に活用していきましょう。

とはいえ、効果的に活用していくためには、ある程度のマーケティング知識や分析スキル、ITスキルなどが必要になってきます。一定以上のコストや労力をかけて十分な効果を狙いたいという場合は、外注するというのもひとつの方法です。

自社の目的を叶えるために最適なコンテンツを、適したメディア、的確なタイミングで発信していくことが大切です。